インターネット科学情報番組

![]()

![]()

科学コミュニケーター 中西貴之

アシスタント BJ

|

|

![]()

■H−IIAロケット6号機打上げ失敗の原因と推定した個体ロケットブースターの対策の妥当性評価を目的とした地上燃焼試験が9月16日に種子島宇宙センターで行われました。その結果、トラブルもなく主なエンジン特性も予測値とほぼ一致しており良好な結果だったそうです。H-IIAロケットの次回打ち上げは未定です。

■H−IIAロケット6号機打上げ失敗の原因と推定した個体ロケットブースターの対策の妥当性評価を目的とした地上燃焼試験が9月16日に種子島宇宙センターで行われました。その結果、トラブルもなく主なエンジン特性も予測値とほぼ一致しており良好な結果だったそうです。H-IIAロケットの次回打ち上げは未定です。

■現在国立天文台はJAXAなどと共同で科学衛星SOLAR-Bの開発を行っています。SOLAR-Bは日本の3番目の太陽観測衛星で、可視光望遠鏡、X線望遠鏡、極端紫外線撮像分光装置の3つの望遠鏡を搭載し、太陽の磁場・温度・プラズマの流れを観測することになっています。

■現在国立天文台はJAXAなどと共同で科学衛星SOLAR-Bの開発を行っています。SOLAR-Bは日本の3番目の太陽観測衛星で、可視光望遠鏡、X線望遠鏡、極端紫外線撮像分光装置の3つの望遠鏡を搭載し、太陽の磁場・温度・プラズマの流れを観測することになっています。

このうち、可視光望遠鏡は、高度 500kmの地球周回軌道から地上の50cmの大きさのものを見分けられる性能を持っています。残り2台の望遠鏡の観測結果と会わせ、太陽はなぜ強い磁場を持つのか、コロナがなぜ数百万度に加熱されているのか、太陽の放射エネルギーの変動と地球環境への影響などの太陽の謎の解明に挑みます。

Chapter-46 太陽系外惑星系を探す

2004年9月25日

今週の放送を聴く|ダウンロードする|次回の放送

数十年前まで、この広い宇宙に太陽系以外に惑星系が存在するのかどうかさえ検証されていない大きな問題でした。ところが近年の観測機器の進展に伴い、太陽系以外に惑星系が存在することを疑う天文学者はいませんし、それどころか、現在太陽系以外で惑星を持つことがわかっている恒星の数は120個以上もあります。

なぜ私たちは太陽系外の惑星系について非常な興味を持ち莫大な予算を使ってそれを探し求めるかと言えば、「私たちはこの広い宇宙でひとりぼっちなのだろうか?」という疑問の答えを求めることが生命体としての私たちの存在意義を確信することにもつながる究極の疑問だからです。結論から言うと、太陽系外の惑星系に生物がいる科学的証拠は得られていません。けれど、その前提となるであろう、地球型惑星の存在を確認する段階まで私たちの科学技術は進展することができました。

これまでの地球系が惑星の探査は赤外線を使った構成周囲の地理の雲を観測することから始まりました。これは、太陽系の衛星が太陽が生まれる過程で宇宙空間に取り残されたチリが集まってできたという説に基づくもので、中心の恒星からのエネルギーでこのチリが暖められ赤外線を出すことによって観測が可能となります。しかし、現在の系外惑星系探査の中心的な方法は惑星の公転によって中心の恒星がふらつくことを観測する間接的な方法となっており、現在確認されている系外惑星系のほとんどはこの方法によって観測されました。その他の観測方法として、惑星が中心の恒星の前を横切る食によって恒星の明るさが変わることを用いた観測方法もあります。この観測方法は非常に難しいのですが、もし成功すれば惑星の大きさや木星型か地球型か、あるいは大気はあるのかないのかあるとしたらその成分は何かと言うことまでデータが得られる可能性のある非常に有効な方法です。

ここで系外惑星発見の歴史を振り返ってみますと、1992年にパルサー(PSR1257-12)の周りに3つの惑星があることが発見されたのが初めて観測された系外惑星ですが、この発見はパルサーというものすごいエネルギーを出している天体の周辺の惑星のような天体を発見したという意味で、究極の目的である生命を探すという観点からするとややはずれたものでした。これまでの私たちの知識の範囲で考えるならば、生命体が惑星に存在するためには太陽のような主系列星、つまり、その天体がちょうど良い重さで誕生して、誕生からちょうど良い時間が経過している恒星を中心星として持たなければ生命は存在できないと考えられています。その後、1995年についに太陽に似た主系列星であるペガスス座51番星に衛星が確認されました。

私たちの太陽系は水金地火木土天海冥の惑星系を持っていますが、太陽系以外に惑星系が初めて見つかったのは2001年で、アンドロメダ座ウプシロン星でした。ここらあたりまでのデータから宇宙には太陽系にそっくりの惑星系が大量に存在するようだと考えられるようになりました。

太陽系外惑星に関する報告はすでに大量にありますので、ここでは最近の報告を2つほど紹介したいと思います。

一つ目はヨーロッパ南天天文台が2004年6月19日に発表した観測結果で、どうやら系外惑星を映像として捕らえることに世界で初めて成功したのではないかというものです。これは地球から約230光年先のうみへび座TWに位置する褐色矮星(2M1207)から55天文単位(1AU=約1.5億キロ)離れた領域に木星の約5倍の質量を持っている衛星が発見されたものです。撮影に用いたのは赤外線で、白い中心星と赤い惑星と思われる天体が映っていました。ただし、この赤い天体が本当に惑星であるかどうかについては今後さらに強い年間の観測を続けて確認を行う必要があるとのことです。

一つ目はヨーロッパ南天天文台が2004年6月19日に発表した観測結果で、どうやら系外惑星を映像として捕らえることに世界で初めて成功したのではないかというものです。これは地球から約230光年先のうみへび座TWに位置する褐色矮星(2M1207)から55天文単位(1AU=約1.5億キロ)離れた領域に木星の約5倍の質量を持っている衛星が発見されたものです。撮影に用いたのは赤外線で、白い中心星と赤い惑星と思われる天体が映っていました。ただし、この赤い天体が本当に惑星であるかどうかについては今後さらに強い年間の観測を続けて確認を行う必要があるとのことです。

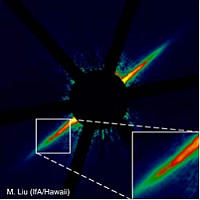

二つ目はハワイ大学が2004年8月12日に発表したデータで、私たちからたった33個年しか離れていないところに惑星の存在を示す円盤状の構造が見つかったというものです。す。

二つ目はハワイ大学が2004年8月12日に発表したデータで、私たちからたった33個年しか離れていないところに惑星の存在を示す円盤状の構造が見つかったというものです。す。

今回ハワイ大学の専門家によって捉えられたのは、けんびきょう座AUを取り囲んで存在しているちりの円盤で、撮影された円盤には惑星らしい固まりの存在が明確に示されていたと言うことです。惑星と考えられる固まりは、中心の恒星から25から40天文単位の距離にあり、この距離は、われわれの太陽系で言えば、冥王星や海王星の範囲に相当します。

http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/Liu0804.html

さて、最後に私たち日本の最新研究成果について触れておきます。

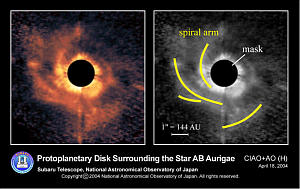

http://subarutelescope.org/Pressrelease/2004/04/18/j_index.html

生まれて百万年程度の若い星のまわりには、宇宙の塵とガスからなる円盤状の構造があることが知られています。地球のような惑星はこの円盤の中に形作られるため、原始惑星系円盤と呼ばれます。今回、地球から470光年離れたぎょしゃ座AB星と呼ばれる年齢約400万年の星を観測したところ、そのまわりの原始惑星系円盤が、不思議なことにこれまで撮影された画像から推測されるような平らではなく、非常に複雑な渦巻き構造を持っていることがわかりました。原始惑星系円盤の詳細な構造の写真撮影に成功したのは今回のすばるの成果が世界で初めてです。この渦巻きから惑星ができる仕組みについてはまだ解明されていませんが、これまで原始惑星系円盤はぼんやりとした雲のように中心星を取り巻いていると考えられていましたので、惑星系が生まれる現場の写真撮影に成功したというのはものすごい成果です。

生まれて百万年程度の若い星のまわりには、宇宙の塵とガスからなる円盤状の構造があることが知られています。地球のような惑星はこの円盤の中に形作られるため、原始惑星系円盤と呼ばれます。今回、地球から470光年離れたぎょしゃ座AB星と呼ばれる年齢約400万年の星を観測したところ、そのまわりの原始惑星系円盤が、不思議なことにこれまで撮影された画像から推測されるような平らではなく、非常に複雑な渦巻き構造を持っていることがわかりました。原始惑星系円盤の詳細な構造の写真撮影に成功したのは今回のすばるの成果が世界で初めてです。この渦巻きから惑星ができる仕組みについてはまだ解明されていませんが、これまで原始惑星系円盤はぼんやりとした雲のように中心星を取り巻いていると考えられていましたので、惑星系が生まれる現場の写真撮影に成功したというのはものすごい成果です。

今後系外惑星の探査は、地球型惑星を映像的に確認することを目指し、もしそれが見つかったらその惑星に生命がいるのかどうかをその惑星から得られるたとえば植物による光の反射スペクトル情報やその他現在ではまだ発明されていない未知の観測方法で追い求めることになりますが、さしあたり2007年にNASAがケプラーという衛星を打ち上げ系外惑星に植物を探す研究がスタートすることになっていますし、2015年にはヨーロッパが6つの衛星を宇宙空間に配置し、ひとつの超巨大赤外線干渉計として使用し、大気や海を持つ系外惑星を探すダーウィンプロジェクトもスタートします。

http://www.kepler.arc.nasa.gov/

http://ast.star.rl.ac.uk/darwin/